近日,由中国人民大学物理学院2024级博士研究生王永谦、付博涵共同作为第一作者,物理学院副教授刘畅为唯一通讯作者的论文“Towards the quantized anomalous Hall effect in AlOx-capped MnBi2Te4”发表在Nature Communications期刊。

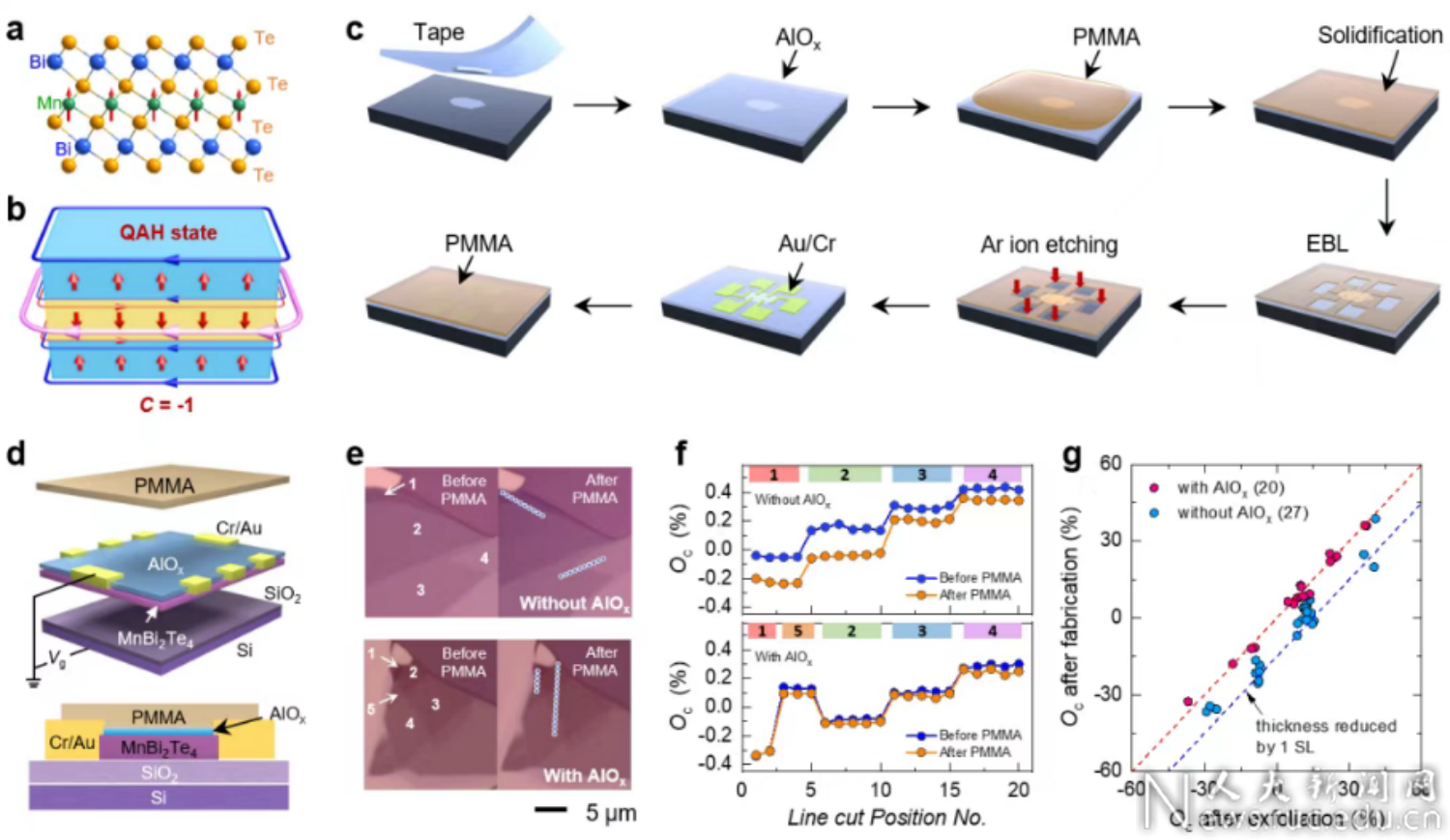

该研究创新性地提出利用沉积非晶氧化铝保护界面并提升磁各向异性的研究思路,成功开发出一种新型微纳加工方法,在多个器件中实现了量子反常霍尔效应。该工作中实现的可控构筑量子反常霍尔态的实验方案,不仅成功破解了过去五年国际上无法在MnBi2Te4体系重复量子反常霍尔效应研究瓶颈,同时为后续开展新奇量子物性的调控研究奠定了坚实基础。

师生共创 小灵感碰撞出大火花

如果把电子比作横冲直撞的汽车,量子反常霍尔效应就像给它们建了一条“高速公路”——让东奔西跑的电子各行其道,中间设置隔离带将两个方向的“车”流隔开,这样就可以解决芯片因电子碰撞而导致的发热损耗问题。作为凝聚态物理研究领域重要的“电子交通规则”,2013年,量子反常霍尔效应被由清华大学薛其坤院士领衔,清华大学物理系与中国科学院物理研究所共同组成的实验团队从实验上首次观测到,这一效应也被认为是新中国成立以来基础科学领域取得的最重要的发现之一。作为实验上发现的第一个同时具有二维特性、本征磁性和能带拓扑性的量子材料,MnBi2Te4被预言能够在高温下实现量子反常霍尔效应,但在实验上面临着制备高质量器件的巨大挑战,这也成为限制这一领域研究发展的重要瓶颈。

长期以来,中国人民大学物理学院聚焦凝聚态物理研究,在量子材料制备和量子物性调控等领域不断探索。王永谦和付博涵所在的刘畅研究团队,就一直致力于用量子输运的实验手段,研究电荷、自旋、轨道和维度等不同自由度相互作用下演生的新物理,利用多种手段对各种新奇物态开展调控,探索各种新材料和新物态在未来无耗散电子输运器件方面的应用。

近年来,刘畅团队与合作者在本征磁性拓扑绝缘体MnBi2Te4以及量子反常霍尔效应相关的拓扑物态构筑和物性调控等前沿方向取得一系列创新性成果,在国际著名期刊发表多篇学术论文。2024年,团队在Nature Communications发表文章,首次揭示了传统微纳加工过程对拓扑输运的影响。经过近一年的持续努力,团队发表跟进研究成果,提出了一种新型微纳加工方法,解决了量子反常霍尔效应无法重复的问题。基于上述器件工艺,团队与清华大学团队合作,利用矢量磁场开展物态调控研究,发现了量子反常霍尔体系中一系列全新物理效应,刘畅副教授作为共同通讯作者的相关工作成果已于近日发表在Nature上。王永谦和付博涵全程参与了这一系列研究。

角色转变 师生携手解锁“新副本”

王永谦在大四初次接触到拓扑材料后就产生了浓厚兴趣,“当时刘老师在量子材料研究领域取得了一系列突破性成果,让我看到了这个方向的潜力。”付博涵也是在本科期间就坚定了在量子材料领域继续钻研的决心:“量子材料虽然微观结构复杂难解,但这种复杂性也孕育着广阔的应用前景,比如可以在医学领域实现技术革新。”

在Nature子刊上发表第一篇论文时,他们还都是在读硕士生。“研究初期曾连续制备上百个样品均告失败,文件夹里积累了17GB的数据,这些失败的实验结果成为了后续成功实现量子反常霍尔效应的垫脚石”,王永谦和付博涵回忆,刘畅老师用独特的科研哲学激励他们——“失败也是数据”,在反复试错中,经验也在不断积累。

而他们之所以能从论文的参与者快速成长为共同第一作者,还得益于团队“渐进式学术自主”的培养理念。刘畅介绍说:“比如在‘如何克服氧化铝的绝缘性实现电极导通’这个问题上,我非常鼓励同学们能够发挥自己的主观能动性,令人欣喜的是,他们不仅只停留在发现问题的层面,更是主动不断尝试新的实验方案和技术路线,最终提出采用氩离子刻蚀的改进性方法。”

作为导师和团队负责人的刘畅也在指导实验和论文写作的过程中,不断调整自己的角色定位,从初期制定具体实验方案的指导者,到为后期搭建技术框架、提供资源支持的协同创新者,“这种角色转变也催生了学生的学术蜕变。两位同学在项目后期已能独立设计实验、制定实验方案,并指导低年级学生开展预研工作,真正实现了从科研参与者到独立研究者的跨越式成长。”

(刘畅团队师生一起参加学术会议)

小、精、尖 育人模式助力科研逐梦

科研创新的背后,既是师生的精诚合作,更是中国人民大学物理学院的人才培养模式。

“物理学院的人才培养秉承‘小、精、尖’的办学理念,学院为硕博生提供深度个性化指导,学生在成长和科研过程中遇到的各个方向的问题,总是能够在导师或者学院其他老师那找到答案或者解决问题的方向。”物理学院院长卢仲毅表示。王永谦对此也深有感触:“学院虽然规模不大,却形成了‘小而精’的优势。每一位研究者都能得到精准的学术支持,每一个科研难题都能在第一时间得到对口专家的协同攻关”。

近年来,物理学院探索出一条独具特色的人才培养模式——聚焦新材料、新物质等国家重大战略需求,依托学校深厚的人文底蕴,充分发挥学院全链条研究体系优势,推行小班制、导师制、科研实践、本硕博贯通培养,打造以“研究式学习”为主、跨学科综合素质培养为辅的拔尖创新人才培养体系。

“物理学的研究是一个长期的过程,对学生的培养不应该从学制的长短进行区分。”作为物理学院的青年教学科研骨干,刘畅也在积极探索教学模式创新——本科生能够参与核心课题研究,硕士生与博士生可以共用实验台,也会以助教和研究助理的身份参与本科生教学,给缺乏实验经验的师弟师妹进行培训指导,并在这一过程中提升自身能力。

在付博涵看来,每周的组会如同一场“学术沙龙”,师生们围坐一起研读最新文献,高年级学生与新同学分享实验操作的经验……这种“传帮带”机制让每个人都能紧跟学术前沿,合作共进的团队氛围也为科研的推进时时补充能量,即使陷入一时的困境,成员们也能随时讨论,快速调整研究计划和实验方案,确保进度可控。

跨校协同和国际交流也是助力物理学院研究团队开展科研的重要因素。“物理学院非常注重营造开放的学术氛围,经常组织师生与国内外顶尖学者和专业团队共同研讨交流。”从样品生长到器件制备,从微纳加工到输运测量,回忆起研究过程,王永谦和付博涵十分感慨,“我们与清华大学和合肥国家实验室等兄弟院校和研究平台深度合作、共享设备资源,对领域前沿科学问题开展联合攻关。他们提出的问题和见解常常能带来关键启发,甚至直接促成新的研究思路。”常态化、高水平的学术对话机制促进了校际及国际科研合作,也为突破性研究的开展提供了源源不断的创新动力。

在量子世界微小扰动可能引发全局性变革,中国人民大学物理学院也正以这种“精密调控”的育人智慧,在基础研究领域培育着属于中国青年的科学火种。