河承古韵,思启新程。4月26—27日在2025通州开漕节开幕之际,由中国人民大学主办北京师范大学、北京物资学院北京服装学院共同协办的“大运河与中华文明:过去、现在与未来”学术研讨活动在北京城市图书馆和北京国际时装周永久会址举办。

中国人民大学校长林尚立,通州区委常委、宣传部部长侯健美,通州区委常委、常务副区长李先侠,通州区人大常委会党组成员、副主任鲁新红,北京物资学院党委副书记张懿,北京市委教工委宣教处处长于海等出席活动。

本届开槽节首次设置学术研讨环节,围绕大运河文化保护、传承与利用,来自运河沿线七省九市30余位专家学者共同探讨通州与大运河的关系、大运河与中华文明的关系。

林尚立在致辞中指出,大运河穿越古今、沟通南北,是中华文明的血脉纽带、活力源泉和未来希望。习近平总书记对大运河的保护发展多次发表重要讲话,作出一系列重要指示批示,强调要在保护、传承、利用上下功夫,让古老大运河焕发时代新风貌。中国人民大学愿与兄弟院校一道,以历史为脉络,不断加强对大运河历史文化遗产的研究,守好“宝贵的遗产”。以时代为观照,准确提炼、生动展示大运河文化的精神标识,传承“流动的文化”。以世界为舞台,着力推动大运河文化带建设、擦亮大运河品牌,打造“传播的典范”。让我们共同努力,切实“把大运河这篇文章做好”,让这条千年运河载着过去与现在,奔向远方和未来,为强国建设、民族复兴伟业贡献强大文化动力。

李先侠表示,通州是大运河北起点,依运河而生、因运河而兴,自古便是“漕运咽喉”。近年来,城市副中心锚定构建“一带、一轴、多组团”的城市空间结构,正在绘就“蓝绿交织、生机勃发”的时代画卷。为把握发展机遇,城市副中心正在打造“国家绿色发展示范区”,营建兼具文化底蕴和现代潮流气息的活力之城。同时,城市副中心持续优化营商环境,吸引越来越多的企业、人才落地落户。诚挚邀请广大师生在这片充满希望的热土上共赴一场贯穿历史、现在与未来的文明之约。

中国人民大学教授连志英,北京物资学院教授朱群芳、副教授孙静先后作成果展示。

连志英分享京城大运河代表性研究成果。研究团队构建多元形态资源库,并形成标准化数据管理流程与开放化资源平台,创新采用数字技术将学术研究成果转化为可视化、互动化的文化体验,为历史水道的研究与活化利用提供了可复制的数字人文范式。

朱群芳以《加强大运河国家文化公园建设 助力运河文化带发展》为主题作成果展示,针对大运河文化公园建设当前面临的困境提出系统性解决方案,通过顶层设计优化、文化价值激活与数字技术赋能三维路径,为运河遗产保护与可持续开发提供创新范式。

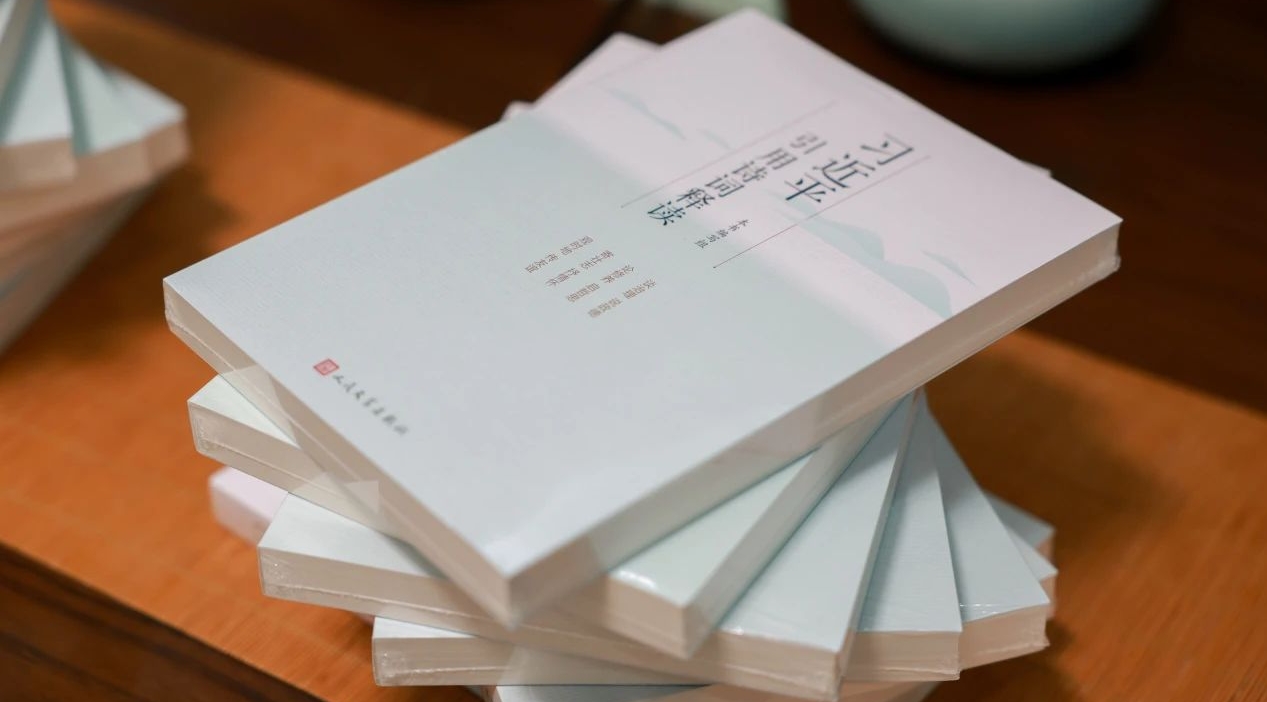

孙静介绍北京物资学院大运河研究院两项标志性成果《新时代大运河文化带建设理论与实践》《水资源会计理论与实践》。两本著作通过跨学科研究构建大运河文化带发展的理论体系,推动大运河研究的理论深化与实践创新。

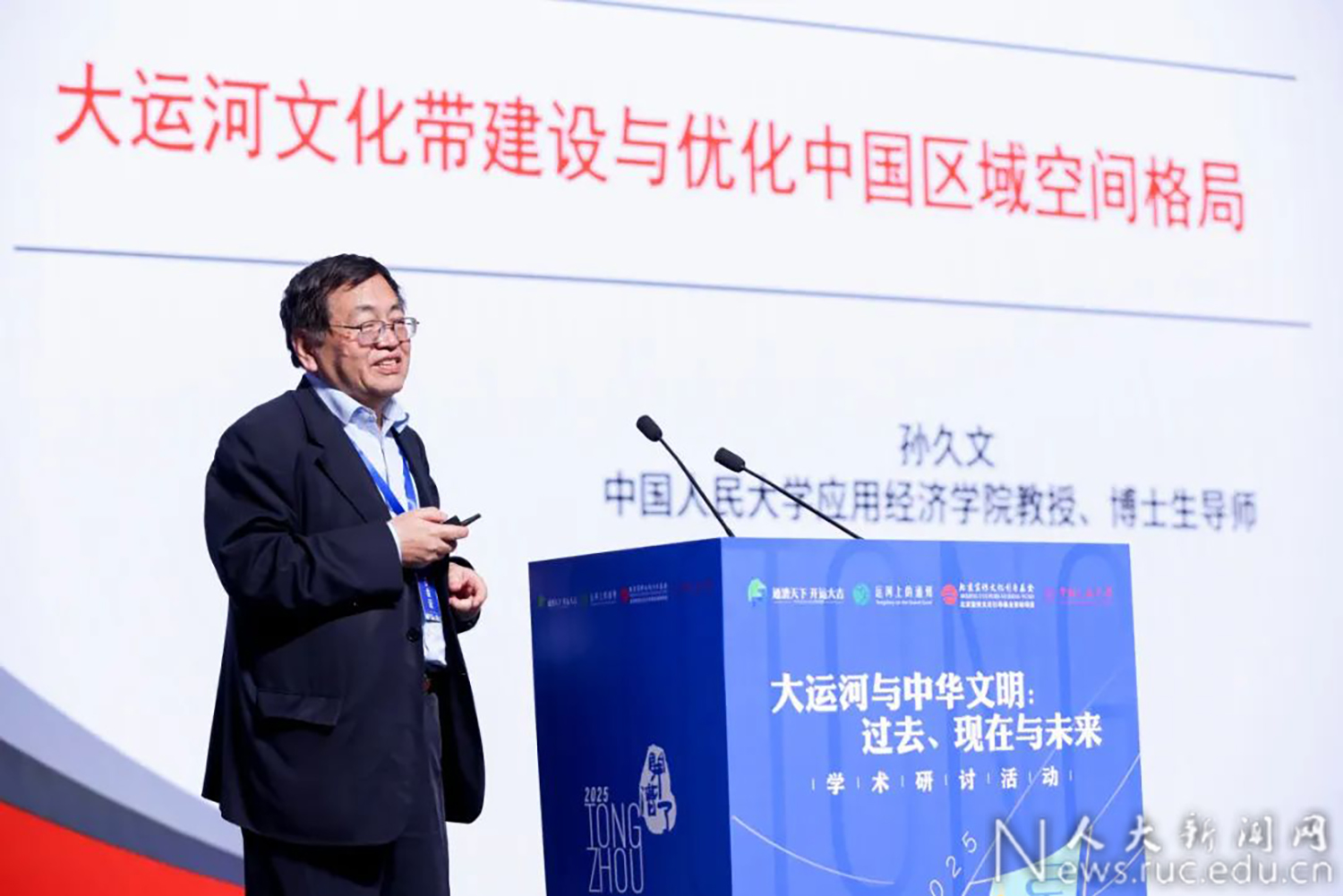

北京大学教授李孝聪、北京师范大学教授杨利慧、中国人民大学吴玉章高级讲席教授孙久文作主旨报告。

李孝聪以《鉴古知今、以今忆往——谈大运河的保护、传承和利用》为主题,采用跨文明比较方法,构建多维度的运河研究范式,横向解析中外运河功能定位与城市形态特征,纵向梳理经典运河城市的历史空间格局,为新时代大运河文化遗产的系统性保护、活态化传承与创新性利用提供了历史镜鉴、理论支撑和保护方法。

杨利慧以《构建长效保护机制,推动北京大运河文化带非物质文化遗产的可持续发展》为主题,聚焦构建北京大运河文化带非物质文化遗产资源的长效保护机制,指出大运河非物质文化遗产可持续发展的四条具体路径,激活文化基因生命力,使传统文化遗产在当代语境中完成创造性转化,为构建民族精神家园提供深层次文化滋养。

孙久文在《大运河文化带建设与优化中国区域空间格局》主旨报告中,从国家空间格局重构视角切入,结合区域协调发展战略与“一带一路”倡议,定位大运河文化带作为贯通南北经济廊道的枢纽作用,系统梳理大运河文化带与中华文明演进的内在机理,深度阐释其承载的精神根脉与当代价值,构建运河文化资源活化与中华文明传承的创新机制。

院长与谈环节,扬州大学中国大运河研究院执行院长黄杰、聊城大学运河学研究院副院长罗衍军、北京服装学院服装艺术与工程学院副院长梁燕、首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院执行院长叶堂林、南京农业大学大运河农业文明分院副院长路璐等五位嘉宾围绕“激活中国大运河的当代功能——从文明根脉到文旅商融合发展”主题,为运河在当代社会的活化利用建言献策。

开幕式后,四场分论坛同步开展,围绕“运河记忆:历史书写与文化新生”“大运河与中国式现代化”“京津冀协同发展:运河文化”“舟楫载衣,烟火承味:大运河的生活美学”主题,与会学者展开深入研讨,通过历史考证、经济分析、区域协作与美学阐释,构建起多维度的运河研究体系。