2020年度北京市高等学校教学名师奖评选结果日前揭晓,中国人民大学法学院莫于川教授和财政金融学院王芳教授荣获第十六届北京市高等学校教学名师奖,理学院物理学系张威教授和新闻学院黄河教授荣获第四届北京市高等学校青年教学名师奖。

教学名师奖于2003年设立,旨在表彰师德高尚,为人师表,既具有较高的学术造诣,又能长期从事基础课教学工作,注重教学改革与实践,教学水平高,教学效果好的教师。该奖项是我国最重要且具有广泛认同和影响力的、体现教师个人教学贡献和教学水平的教学类奖励,分设国家级和北京市级。其中,北京市教学名师奖已开展16届,自2017年起分设教学名师奖和青年教学名师奖两个类别。截至目前,中国人民大学共有62位教师荣获教学名师奖(8位教师同时荣获国家级和北京市级教学名师奖),其中9位教师荣获国家级教学名师奖,52位教师荣获北京市教学名师奖,9位教师荣获北京市青年教学名师奖。

获奖教师简介

莫于川:第十六届北京市高等学校教学名师奖

个人简历:中国人民大学法学院二级教授,博士生导师。长期担任国家重点学科人大宪治与行政法治研究中心执行主任、中国行政法研究所所长,兼任中国法学会行政法学研究会副会长,北京市志愿服务发展研究会副会长,多个中央和地方国家机关的法制顾问、专家委员。

先进事迹摘录

教研成果突出。坚持每学年为本科生授课,学生评价均为优秀。注重推进教改和科研创新,主持(或参与)多项国家级和北京市级教育教学改革项目(包括马工程重点教材编写项目),主编《案例行政法教程》《行政法与行政诉讼法》等多部国家级规划教材和北京市精品教材,主持完成科研课题30余项,发表论文和研究报告300余篇,出版教材和专著30余部,获教改成果和科研成果奖30余项。

积极推动立法。主持(或参与)《突发事件应对法》《行政诉讼法》《政府信息公开条例》《南京市城市治理条例》《北京市志愿服务促进条例》《北京市行政调解办法》等数十项立法研究起草工作,具有深厚专业造诣和良好学术声誉。

重视学生工作。曾获学院、学校标兵班主任称号,担任班主任的本科班荣获北京市优秀班集体称号。2020年新冠疫情期间,积极配合院校党委、行政做好学生稳定工作,通过悉心交流指导、提供经济资助等方式,帮助身处国外和湖北遭遇特殊困难的学生渡过难关。秉持“学习是一种生活态度、生活方式与生活习惯”的教育理念,在指导培养学生和青年教师方面取得突出成绩,所指导的35名博士生多已成长为知名教授、专业骨干和领导干部。

推动依法抗疫。在抗击新冠疫情斗争中发挥专长积极开展研究工作,在光明日报、法制日报、川大学报等报刊发表论文或专访文章20余篇,作为主编或第一作者出版《社会安全法治论》《应急预案法治论》《依法抗疫》等应急法治专著共100余万字,独立或合作撰写决策内参3篇并受到关注,参与修改《突发事件应对法》等应急管理立法工作7项,承担应急法治培训讲座和录制视频课4个,努力推动依法抗击疫情和应急法治教育,相关研究正在深入。

王芳:第十六届北京市高等学校教学名师奖

个人简历:中国人民大学财政金融学院副院长、纪委书记,教授,博士生导师。研究领域为开放经济宏观金融理论与政策,在《经济研究》《世界经济》《金融研究》等核心期刊发表论文多篇,参与或主持过多项国家级和省部级重大课题。作为“人民币国际化”研究团队负责人和报告主编,在每年“国际货币论坛”发布并解读《人民币国际化报告》。该报告自2012年起发布,在国内外引起广泛影响,资政启民作用日益明显,已翻译成英、德、日、阿等多种文字出版。

先进事迹摘录

忠于党和人民的教育事业,长期坚守高校教学科研第一线。主讲金融学、国际金融两门国家级精品课程,是国家级一流本科建设专业 “金融学”的团队成员,主持中国人民大学“吴玉章课程思政名师工作室:国际金融”,曾先后荣获宝钢优秀教师奖、学校教学标兵、本科课外教学优秀奖、十佳班主任等教学奖励。

长期主讲金融学、国际金融等本科课程和国际金融、国际金融危机等研究生课程。负责组织和管理国际金融教学科研团队的日常工作,设计并维护国际金融精品课程网站,是国家级规划教材《国际金融》(陈雨露主编)及其精编版编写和修订工作的具体执行人。与陈雨露教授共同主编的《国际金融·学习指导书》成为重要的教学辅助工具。负责制作的国际金融多媒体课件(由Direct技术支持)获评北京高校优质本科教材课件。

精心组织教学过程,课堂教学富有感染力。通过“趣味课堂展示”、创意作业等方式鼓励学生深度参与教学过程,努力提高课堂精彩度。教学经验总结《在教与学的过程中体会快乐》发表于学校有关刊物上。

重视培养学生学习和科研能力,指导的学生团队在2014、2015年两夺创新杯论文大赛特等奖,指导的多篇学士、硕士论文获评优秀论文。

班主任工作成绩突出,在解决学生疾病、心理障碍、道德危机等突发事件中均有出色表现。所带班级多次获得北京市级、校级优秀班集体称号。

张威:第四届北京市高等学校青年教学名师奖

个人简历:中国人民大学理学院物理学系教授,博士生导师,全国虚拟仿真实验教学创新联盟副秘书长,中国物理学会第十二届科普工作委员会委员,全国高等学校热学课程教学研究会副理事长、民盟北京市委青年委员会副主任。主要从事原子分子物理和量子信息领域的理论研究,在国际期刊发表学术论文70余篇。

先进事迹摘录

始终坚持把立德树人作为根本任务,积极投入课堂教学、科研育人、实习实践指导和学生工作等。近三年主讲本科生课程13门次,共544学时。指导毕业博士研究生6人,硕士研究生5人。指导本科生毕业论文15篇,本科生科研项目6项。出版全英文教材2部,主持完成教改项目5项,发表教学研究类论文3篇,完成虚拟仿真实验教学项目1个。

在课堂教学方面,坚持“以本为本”,潜心教书育人。主讲本科生学科基础课《电磁学》和《固体物理》、研究生专业课《超冷原子物理》、本科生通识公选课《星际旅行101——科幻中的科学》、本科生通识核心课《概念物理I》,合作讲授《新生研讨课》。学生评价均为优秀。曾先后荣获宝钢优秀教师奖、霍英东优秀高校青年教师一等奖、北京市优秀教师、北京市师德先锋、北京市高校青年教师教学基本功大赛理工组二等奖、学校十大教学标兵和师德标兵等奖励。

在科研育人方面,发表学术论文72篇(近五年46篇),被引用1000余次。近五年在国际学术会议做邀请报告6次。先后入选教育部新世纪优秀人才、北京市科技新星、国家自然科学基金委优秀青年科学基金、教育部长江学者奖励计划青年学者等人才计划。指导的研究生多人次获得国家奖学金、光华奖学金、优秀研究生等各级奖励。

在实习实践方面,每年指导3名左右本科生完成毕业设计和毕业论文,并先后指导本科生完成大学生创新实验计划、本科生科研基金项目6项,其中2项结项等级获评优秀。近五年指导本科生在国际知名物理学期刊上发表SCI论文4篇,先后荣获学校本科课外教学优秀奖、本科毕业论文优秀指导教师、优秀本科毕业论文(设计)一等奖指导教师等奖励。

在学生工作方面,于2014-2018年担任理学院物理学系本科班主任,先后荣获学校优秀班主任、军训工作先进个人、十佳班主任等奖励。

黄河:第四届北京市高等学校青年教学名师奖

个人简历:中国人民大学新闻学院教授,博士生导师,教育部人文社会科学重点基地新闻与社会发展研究中心研究员、新媒体研究所副所长,国家发展与战略研究院研究员,中国人民大学“杰出学者”(青年学者A岗)。曾任北京市内参《首都网络舆情》主编,兼任中国国际公共关系协会第四届学术工作委员会委员。

教学领域为新媒体传播、危机传播、战略传播,是国家级精品课《数字传播技术应用》的主讲教师之一。曾先后荣获北京市青年教师教学基本功比赛文史组A类二等奖、学校十大教学标兵和青年教师教学基本功比赛一等奖、最佳演示奖、最佳案例奖等奖励。

先进事迹摘录

坚守初心,坚定信念。始终不忘立德树人的初心,牢记为党育人、为国育才的使命,自觉深入学习、坚定践行马克思主义和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持用习近平系列重要讲话和习近平新闻舆论观武装头脑,切实树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,并以此作为自己科研、教学方面的指引,在各项工作中都力求做到认真踏实、乐于奉献、不断创新。

守正笃实,立德树人。始终热爱党的教育事业,自觉遵守法律法规,正心诚意、潜心治学、以身作则。注重师德、素养的优化和提升,保持内省和慎独,秉持爱心、良心和用心并重的理念,追求塑造学生品格、品行与品味的“引路人”目标,真诚待人、踏实做人、立德树人、教书育人,作风正派、为人师表,努力去做学生的良师益友。

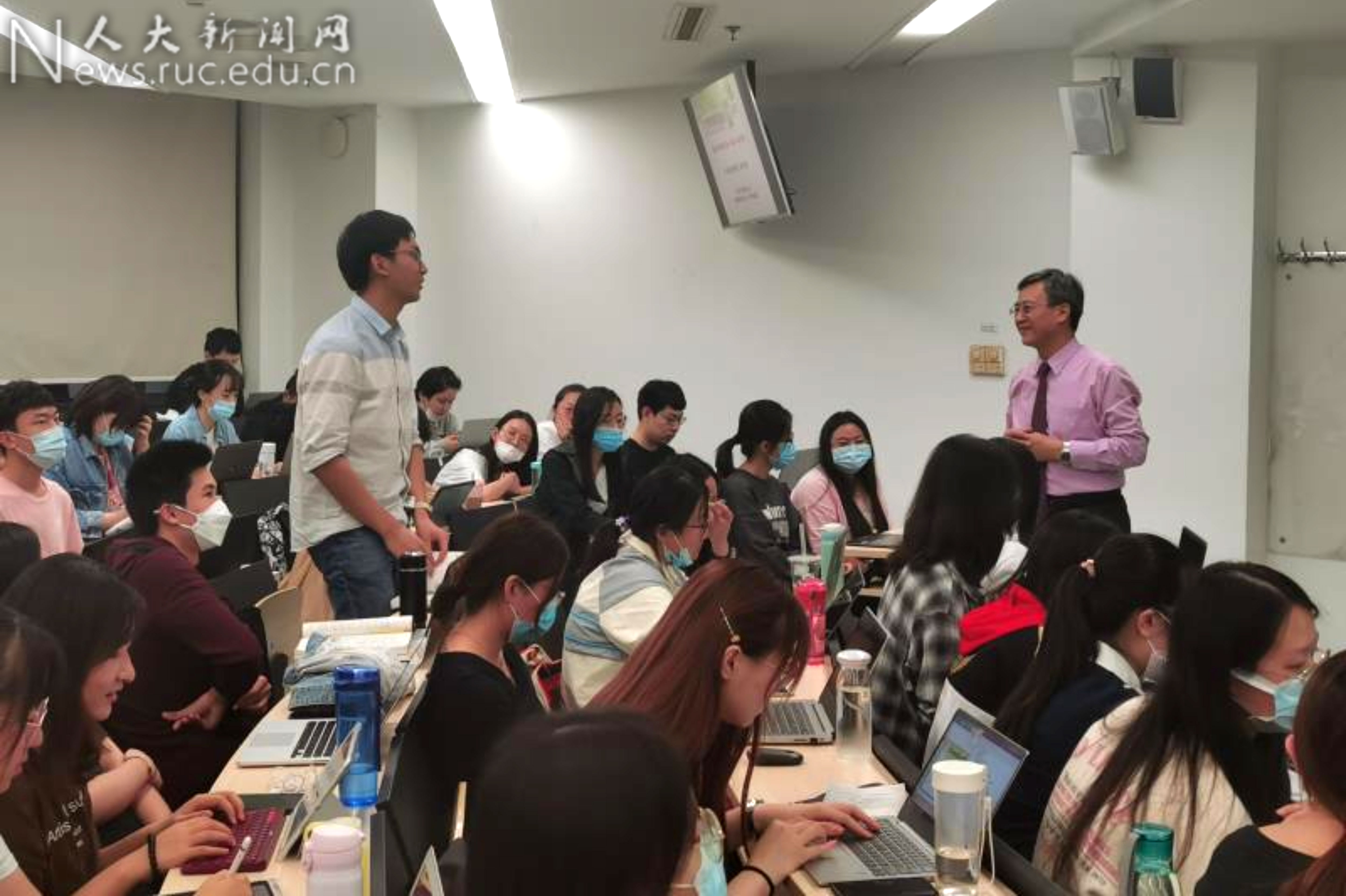

潜心教学,精益求精。以培养“厚重人才”为根本,注重学生在专业理想、专业能力、思辨意识、公共精神和家国情怀等方面的培养;以科学研究为基础,及时、主动地将最新的研究成果转化为学生愿意学、学得进、学得通的教学内容,真正将理论知识与实践经验良好地结合起来;以教学改革为重点,结合专业特点,积极围绕媒体融合背景下的教学特点和教学要求,持续革新教学思路、内容和方法以提升教学效果。

夯实基础,不断创新。为适应新时代新闻传播人才培养的要求,结合专业教材建设的规划和学生学习需求,以马克思主义和习近平新闻舆论观为指引积极编写、修订教材,现已出版《新媒体管理》《新媒体广告》《风险沟通》《新媒体实务》等多部高质量教材,填补了本领域的教学研究空白,为业务能力和教学质量的提高夯实了基础。为保证课堂上的“抬头率”,减少学生的“耗电量”,创新性地运用渐进式任务教学法、教育戏剧、融媒体案例教学等教学方法,对每一页课件均严格把关、反复打磨,力争打造同学满意的“金课”。