4月22日上午,中国人民大学古代文本文化国际研究中心成立仪式暨“中西古典学方法论对话学术会议”在校举行。

本次会议由中国人民大学文学院主办。中外古典学学者齐聚一堂,以不同视角商讨与展望古典文本的研究方法。英国牛津大学教授约翰•贝恩斯(John Bains),美国普林斯顿大学教授马克·S· 史密斯(Mark S.Smith)与柯马丁(Martin Kern)、宾夕法尼亚大学教授金鹏程(Paul R.Goldin)、加州大学洛杉矶分校教授史嘉柏(David Schaberg)、加州大学圣塔芭芭拉分校教授李安敦(Anthony Barbieri-Low)、纽约大学教授贝亚特·蓬格拉-茨莱斯滕(Beate Pongratz-Leisten)、科罗拉多大学波尔得分校副教授李孟涛(Matthias L.Richter)、耶鲁大学助理教授迈克尔·亨特(Michael Hunter)和中国社会科学院研究员刘跃进,北京大学教授李零、荣新江,中国人民大学教杨慧林授、孙郁教授、副教授徐建委,武汉大学教授陈伟以及香港中文大学、中山大学、复旦大学、清华大学、国家图书馆等兄弟院校、研究所的部分学者参加会议。

会前,中国人民大学副校长贺耀敏同与会学者见面,对他们表示欢迎。

古代文本文化国际研究中心成立仪式由中国人民大学文学院朱冠明教授主持。

中国人民大学国学院院长、古代文本文化国际研究中心学术委员会委员杨慧林致辞。他谈到,曾经部分学者对古代文本的研究带有偏见,认为其只能由各国本土学者进行研究。但事实上,当代众多优秀的汉学家对中国古代文本已具备深入研究的能力,建立古代文本文化国际研究中心这样的交流平台十分必要。中国人民大学古典学学院是中国高校中第一个古典学学院,希望能把中国古典学、西方古典学二者——即所谓“欧亚古典学”——置于一个更为宽阔的学术平台进行考察交流,进行跨专业、跨文化、跨地域的研究,并希望通过来自不同国家、不同学科的学者参与其中,将古典学研究做得更深更好。

中国人民大学文学院院长孙郁对古代文本文化国际研究中心的成立表示祝贺。他表示,中国的古典学研究起步较晚,但日益受到关注。新文化运动可被看作是中国古典学的开端,胡适提出“整理国故”正是寻求以一种西学方式研究中国古典,但当时并没有条件像今天一样与西方学界频繁往来。目前各高校和教育机构都意识到,很多学科都受惠于古典学的研究成果。希望此次会议中的论文发表可以帮助学者聆听到各自内心的声音,并将之化为文化建设与学术研究的力量。

古代文本文化国际研究中心主任柯马丁感谢中国人民大学,使他“梦想成真”。他回忆了2016年与杨慧林教授、徐建委副教授等教师的交流中,产生了成立“古代文本文化国际研究中心”的想法。仅仅经历了半年时间,中国人民大学就奇迹般地将这一构想变为现实。他表示,美国、德国、印度等国也有类似以古代文本作为研究对象的研究机构,但目前为止还没有以中国为主导的机构,因此,中国人民大学成立此机构具有特殊意义。由于研究成员以各自文明的古代文本书写为研究核心,中心的成立使学者们走出书斋而汇集于此,将不同的视角与灵感带给彼此,在文本诠释中开拓出新的领域、甚至前人从未知晓的领域。随后,柯马丁教授依次介绍了出席此次会议的中外学者的学术信息。

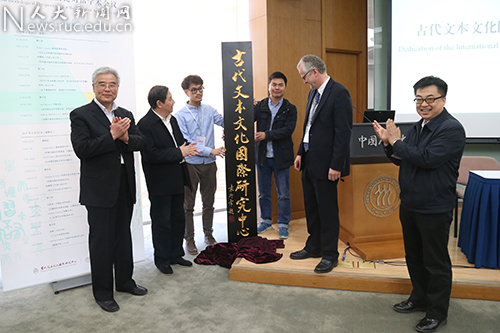

大会致辞结束后,柯马丁教授、杨慧林教授、孙郁教授,中国人民大学校长助理郭洪林共同为“古代文本文化国际研究中心”揭牌,对感谢牌匾的题写者、北京大学袁行霈教授表示感谢。