2022年4月25日和10月26日,在党的二十大前后,在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军之际,习近平总书记先后考察中国人民大学与延安中学两个“党办的第一所”学校,勉励学校传承红色基因,赓续红色血脉,让听党话、跟党走的信念成为广大师生的自觉追求。

在习近平总书记到中国人民大学考察调研并发表重要讲话三周年之际,中国人民大学师生奔赴革命圣地延安,与延安中学高三(2)班师生“同上一堂思政课”,共同开展“牢记领袖教诲,争当先锋闯将”联学共建活动,将“面对面”的教诲转化为“心连心”的实践,携手推动大中小学思想政治教育一体化建设。

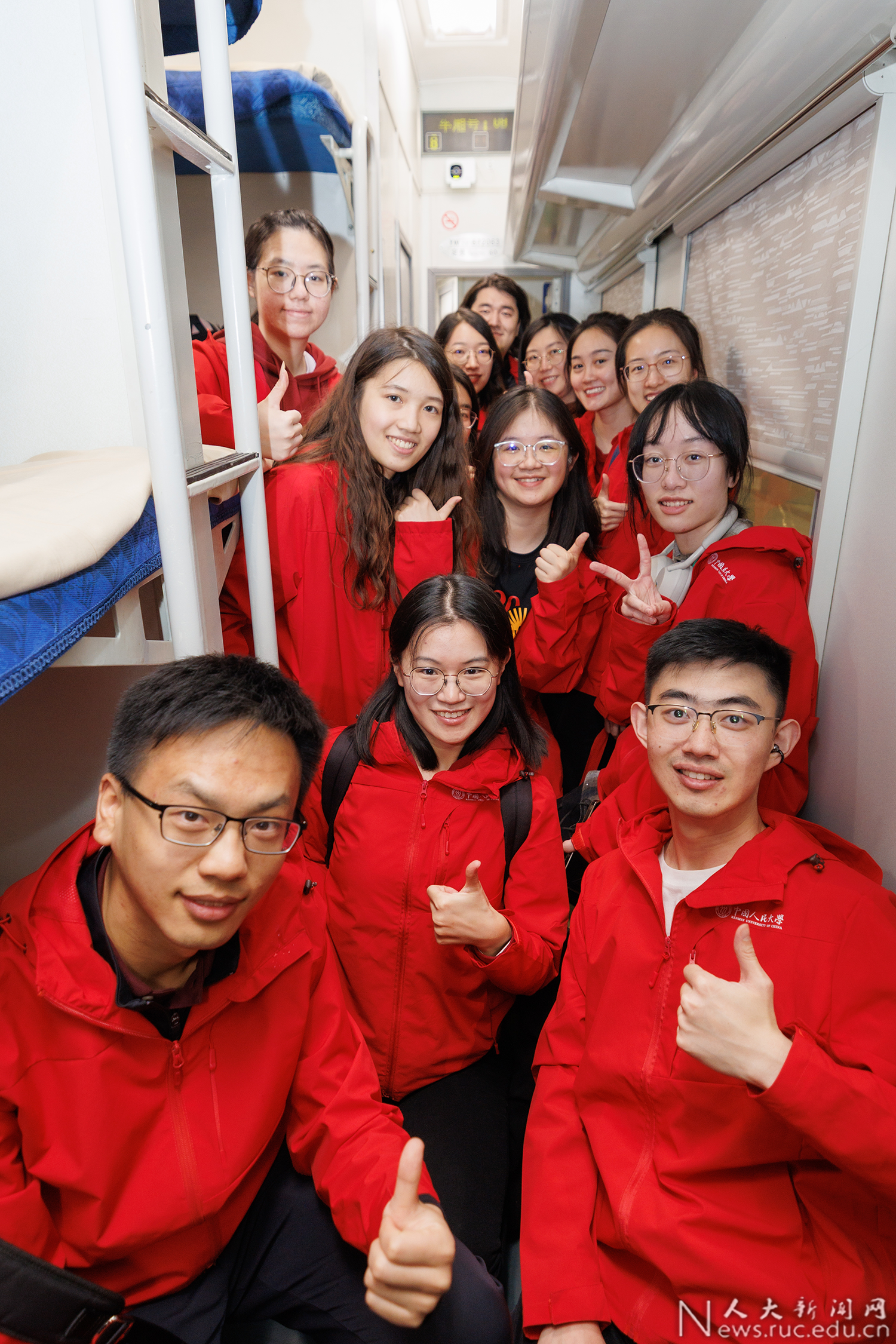

铁轨连血脉,同承赤子心

汽笛长鸣,铁轨铿锵。从北京出发,一列绿皮火车载着中国人民大学师生,穿越太行山的层峦叠嶂,跨过黄河的九曲回肠,驶向中国革命的精神坐标——延安。当窗外的景色由华北平原的辽阔渐变为黄土高原的雄浑,一场跨越八百公里的红色传承拉开序幕。

作为中国共产党创办的第一所大学和第一所中学,人民大学与延安中学同根同源、血脉相连,肩负着“为党育人、为国育才”的共同使命。三年来,两校携手打造大思政课的“同心圆”:从“云端”联学党的二十大精神到延中学子进京研学,两校持续联学、共建、互促,用实际行动践行着总书记推进大中小学思想政治教育一体化建设的殷切嘱托。

三年前,习近平总书记到中国人民大学考察调研的第一站便来到立德楼,观摩思政课智慧教室现场教学并参与讨论。三年后,思政课现场的师生代表们,来到总书记曾走进的延安中学原高一(2)班教室,与同学们联学共建。两校师生重温习近平总书记在中国人民大学和延安中学考察调研时重要讲话和重要指示精神,深情回顾总书记的殷殷教诲和亲切关怀。

传承薪火志,共话青春时

亲历习近平总书记考察的两校师生代表以真挚分享传递思想力量。中国人民大学法学院硕士生王海蓉回忆了总书记在座谈会上的谆谆教诲,讲述了她在延河讲师团用青春话语点燃理论火种,“感染一大批人、带动一大批人”的实践作为。教育学院硕士生高家鎏讲述了自己在习近平总书记重要讲话的激励下,选择前往云南兰坪支教的坚定信念,并将支教经历转化为教育公平研究的学术成果,以扎根基层的实践彰显“将小我融入国之大者”的使命担当。哲学院辅导员蔡欣欣从思政工作者视角,分享她探索“沟通心灵、启智润心、激扬斗志”的育人路径,将道理“讲深、讲透、讲活”,助力青年在时代洪流中勇立潮头。

延安中学原高一(2)班历史课教师屈梅在交流中表示,总书记的殷切嘱托如春风化雨,激励着全体师生砥砺前行,她将继续把“用延安精神教书育人”的理念贯穿于教学的每个环节,牢记立德树人教育初心,努力发挥历史学科育人功能。延安中学原高一(2)班学生常瑞雪、周燚、杨子悦结合各自的职业理想,表达了对总书记嘱托的深刻感悟。他们表示,将时刻牢记总书记的殷切期望,秉持奋斗与奉献的精神,勇担青年责任,磨砺坚韧意志,以青春之力投身国家建设,为民族复兴贡献力量。

延安中学党委书记贺建旗寄语两校学子要牢记习近平总书记教诲,坚定历史自信、激发历史主动,把青春激情和活力集聚为实现中华民族伟大复兴中国梦的蓬勃力量,在全面建设社会主义现代化国家的新征程上唱响更为嘹亮激越的青春之歌,在全面推进中华民族伟大复兴的历史进程中书写更为绚丽夺目的青春篇章。

中国人民大学党委副书记、副校长王易在讲话中深情回顾了陕北公学和延安中学的历史渊源,勉励两校学子在延安精神的鼓舞下,以“心中有火、肩上有风、脚下有泥”的姿态,勇做追光者、破浪者、躬耕者,以“强国有我”的担当浇筑理想信念,用“先锋闯将”的锐气破解时代考题。

厚礼寄深情,育人谱新篇

活动中,中国人民大学向延安中学送上四份寄寓深情的礼物:

一把“云端之钥”,赋能思政育人。中国人民大学向延安中学全体思政课教师和思政教育工作者赠送北京高校思想政治理论课高精尖创新中心资源平台通用账号,与延安中学高三学子共享“学术世界”哲学社会科学主文献平台,助力师生们感知学术前沿、攀登知识高峰。

一抹“中轴之韵”,赓续文化根脉。我校师生代表为高三(2)班全体学生赠送北京中轴线文创礼物,希望这条承载着千年文明、流淌着时代脉搏的中轴线指引同学们锚定人生坐标,让文化自信成为青春远航的底气。

一页“祝福之笺”,传递青春力量。曾亲历总书记考察的人民大学师生们,写下了对即将高考的弟弟妹妹们的祝福。来自朋辈的真挚情谊,将化作“强国有我”的铿锵誓言,在青春的赛道上激荡出铮铮回响。

一份“绿荫之约”,共植美好未来。我校向延安中学赠送象征友谊的玉兰树苗和枣树树苗。两校亦将持续开展联学、共建、互促活动,在大中小学思想政治教育一体化建设中枝繁叶茂、薪火相传。

活动现场,中国人民大学师生重走了习近平总书记考察延安中学路线,并与延安中学师生共同植下玉兰和枣树树苗。玉兰携京城文韵,枣树怀延河风骨。两株幼苗扎根红色热土,从延安走来的新时代青年们,也将如树木般向下扎根、向上生长。

循红色足迹,悟初心伟力

在踏访革命旧址的历史之旅中,人大师生追忆革命先贤,汲取信仰力量;在追寻初心的生动实践中,人大师生感悟思想伟力,感受习近平总书记的人民情怀。

“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。”人大师生登临宝塔山,远眺延安从战火硝烟到繁荣新貌的沧桑巨变。山巅之上,师生整齐列队,右拳高举,面向党旗庄严宣誓:“我志愿加入中国共产党……”誓言铿锵、掷地有声、

激荡云霄,点燃每一位学子心中的信仰之火。

在延河之畔,延安革命纪念馆展示了从1935年10月至1948年3月近十三年间党中央在延安和陕甘宁边区领导中国革命的光辉历史。师生们认真倾听,不时颔首致敬,在每一展区前驻足,深切感悟那段磨难与荣光交织的峥嵘岁月。

以史为鉴,察往知来。人大师生前往延安枣园旧址,在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之际,重温峥嵘岁月,从“延安作风”打败“西安作风”看党以伟大自我革命引领伟大社会革命。

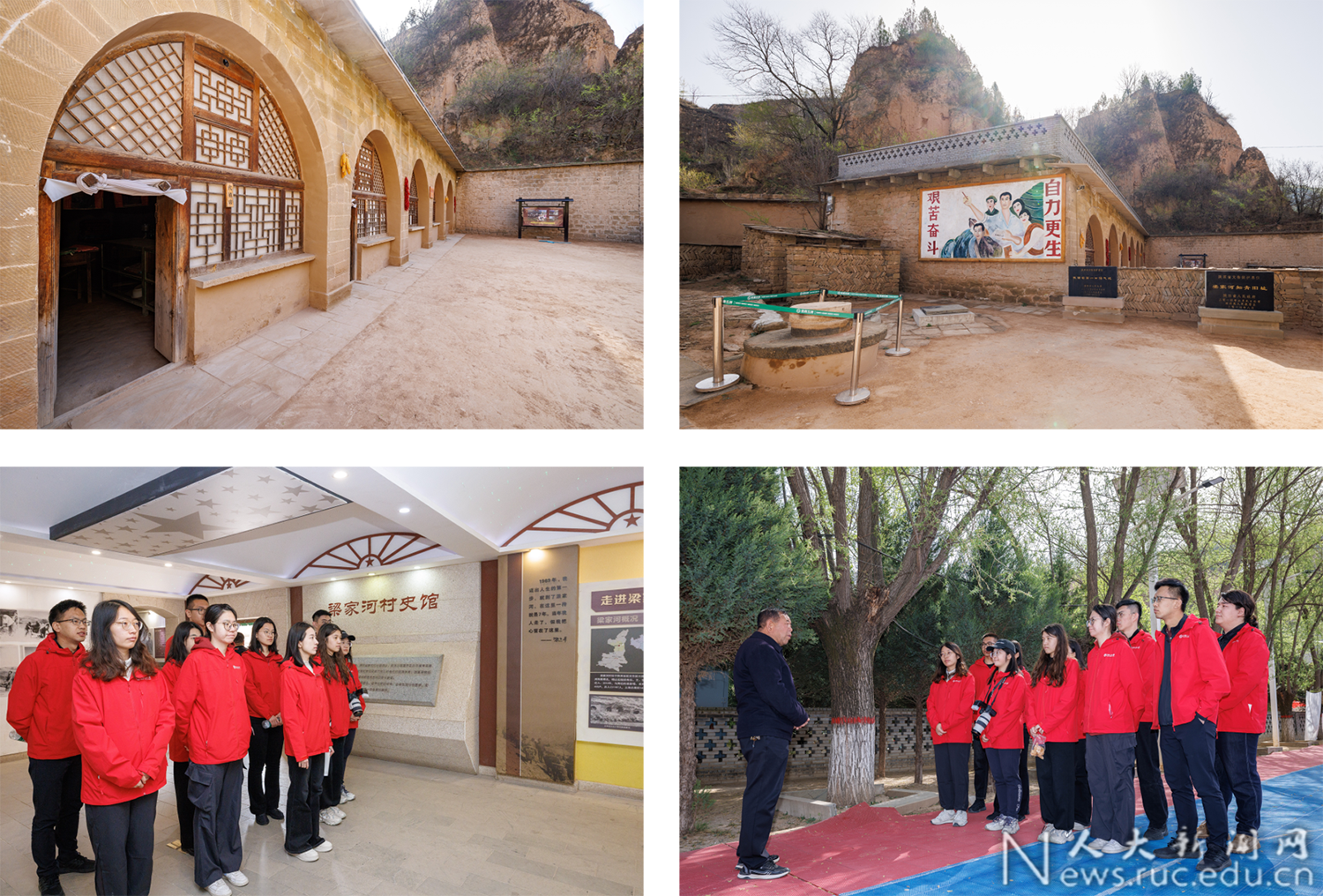

一条蜿蜒的黄土沟壑深处,藏着一座承载时代印记的村落——梁家河。在这里,习近平总书记曾度过七年知青岁月。师生们前往梁家河,同当地驻村干部交流,聆听习近平总书记的知青故事,探索新时代青年扎根基层、实干担当的精神坐标。

在驻村干部生动的讲解中,一幅画卷徐徐展开。在梁家河时期,习近平总书记带领村民打井、修沼气池、筑坝造田,创办了磨坊、缝纫社、代销店和铁业社。梁家河的每一步发展,都镌刻着总书记全心全意为人民服务的深切印记。

实地悟精神,躬行启新章

黄土高原回荡着救亡强音——“中国不会亡,因为有陕公!”1937年,中国人民大学前身陕北公学诞生于延安。沿着清凉山的石阶,同学们稳步走向陕北公学旧址,回顾建校八十八年来人民大学“始终与党和国家同呼吸、共命运”的办学历程。窑洞穹顶下,师生齐声高唱《陕北公学校歌》,朗诵毛主席为陕北公学成立所作题词。激昂的歌声与坚定的朗诵声回荡在古老的窑洞,仿佛将那段波澜壮阔的革命岁月重新唤起。先辈们曾怀揣着对国家和民族的热忱,用生命和信念点燃希望之火。如今,师生们在此重温历史,感受先辈们的革命精神,“要造就一大批人”的口号在师生们心头回响。

实践砥砺初心,劳动淬炼精神。在南泥湾镇南泥湾大生产运动纪念馆,师生们学习南泥湾从“荒地”到“陕北好江南”的开荒历史,领悟“自力更生、艰苦奋斗”的南泥湾精神。先辈们在艰苦条件下,用双手将荒芜之地变为富饶之地,师生们也将在新时代传承和弘扬南泥湾精神,为实现个人梦想和国家发展贡献力量。

在联学共建中感悟真理力量,在情景教学中传承红色基因,在思想碰撞中砥砺报国之志。这场千里奔赴的思政实践和信仰之旅,在历史与现实的交响中淬炼精神筋骨,于理论与实践的交融里熔铸先锋本色。人大师生也将继续牢记习近平总书记在中国人民考察调研时的重要讲话精神,立志民族复兴,不负韶华,不负时代,不负人民,在青春的赛道上奋力奔跑,争取跑出当代青年的最好成绩!